ECMO(エクモ)について

「エクモ」という医療機器の名前を覚えていますか?

数年前まで、私たちはニュースなどで毎日のようにその名前を目にし、耳にしていたことでしょう。

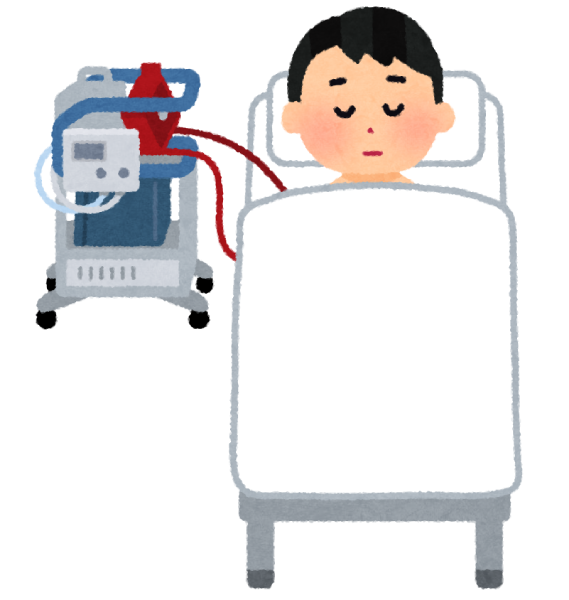

ECMO(エクモ)は、重篤な呼吸不全や心不全の患者に使用される生命維持装置で、正式には「体外式膜型人工肺」と呼ばれます。新型コロナウイルスの流行時、多くのメディアで取り上げられたことで、その存在を知った方も少なくないはずです。

この装置は、ポンプによって体外に取り出した血液に酸素を供給し、二酸化炭素を除去したうえで、再び体内に戻すことで肺の働きを補助します。血液の通路となる太い管を体に挿入する必要があるため、患者への負担も大きく、生命維持の「最終手段」として慎重に検討される処置です。

また、指先に装着して血中酸素飽和度を測定する医療機器「パルスオキシメータ」も注目を集め、医療機関だけでなく一般家庭にも広く普及しました。

インバウンド医療の現場から

そうした専門的な医療機器のことが日常的な関心事であった、パンデミックの記憶もすでに過去のものとなり、折からの円安も手伝って、日本各地は訪日外国人観光客で未曽有の活況を呈しています。

そんなある日、大阪を観光で訪れていた外国人男性が、妻に付き添われて病院を受診しました。「胸が苦しい」と訴えた彼は、診察中に突然倒れ、心停止に陥ります。すぐさま救命処置が施され、蘇生してからECMO(体外式膜型人工肺)による治療が開始されました。心筋梗塞による発作でしたが、迅速に治療できたことが幸いでした。

その後、本国にいる娘さんと電話で連絡が取れました。彼女は医師であり、ECMOをはじめとする高度な治療内容を知って、たいへん動揺されたといいます。「こんなに高価な治療を――いったい請求額はいくらになるのか」と、心配でなりませんでした。治療については男性の妻、すなわち彼女の母親の同意のもとで行われたものでしたが、娘さんはその費用が患者本人や家族にとって大きな負担になることを深く憂慮していたのです。

“濃厚な”医療ということ

この話を聞かせていただいた医師の先生が、「濃厚な医療」という言葉を口にされたのが、とても印象的でした。念のため、「それは“手厚い”医療という意味でしょうか?」とお尋ねしたところ、その通りだとお答えいただきました。

私たち日本人は、自分自身や家族が生命の危機に直面したとき、医療従事者には可能な限り最善を尽くしてほしいと願うのが自然な感情ではないでしょうか。

しかし、もし民間の医療保険しかなく、保険の適用範囲や自己負担額についてまったく見当がつかない状況だったとしたら――私たちはいったいどのような対応をすることになるでしょうか。

執筆者プロフィール 伊藤 ゆみ データコンサルティング部部長、データサイエンティスト。統計学、社会調査法、多変量解析、機械学習、自然言語処理を専門とし、情報処理分野において30年以上にわたり実務に携わる。広告業界でキャリアをスタートし、総合広告代理店、大学研究機関、金融機関、大手SIer、テレビ放送会社を経て、2024年4月より現職。データ分析、AI導入支援、DX推進に関するコンサルティングに従事。東京都出身。

株式会社M2DS

株式会社M2DS